Hasta ahora, chorlitos, hemos hablado principalmente de formas en planta. Pero nunca debemos olvidar que un ala es un cuerpo tridimensional, y que vuela en una corriente tridimensional (a pesar de que los humanos una y otra vez se empeñan en reducir las cosas a un problema en dos dimensiones, porque dicen que así es más fácil de calcular… qué perezosos).

La primera vez que los humanos consiguieron que un avión volara lo hicieron con un biplano. Y resulta que hasta en eso nos copiaron. Recientemente (o eso dicen ellos, porque a mí tanta casualidad me parece sospechosa) se han descubierto los restos de varios de nuestros ancestros que tenían largas plumas en las patas, igual de funcionales que las de las alas, allá por los comienzos del Cretácico. El Microraptor gui, por ejemplo. El famoso Archaeopteryx tenía unas características similares, aunque las plumas de sus patas eran algo más cortas.

En realidad, si hacemos caso de la teoría de la evolución de Darwin (quien «casualmente», también era un humano), quizá el hecho de que tanto los pájaros como los humanos comenzáramos a volar con biplanos sea simplemente el progreso natural de las cosas. La sustentación que produce un ala es proporcional a su superficie, y en general, en vuelo subsónico, las alas de gran alargamiento son más eficientes, aerodinámicamente hablando, que las alas cortas y anchas. La sustentación también es proporcional a otra variable muy importante: el coeficiente de sustentación. Este último depende de la forma de los perfiles y de su ángulo de ataque.

Los primeros perfiles de los humanos, desarrollados a base de pruebas en un túneles de viento caseros, no estaban demasiado refinados, así que su coeficiente de sustentación era bastante bajo (su espesor era demasiado pequeño). En el caso de los pájaros prehistóricos probablemente entraban en juego más factores de la configuración general del ala (la distribución de cuerdas a lo largo de la envergadura, por ejemplo, o la presencia de garras en el borde de ataque).

El caso es que, por una razón u otra, ni las alas de nuestros ancestros ni las de los hermanos Wright eran muy eficientes, por lo que para conseguir la sustentación necesaria la única solución era aumentar la superficie. Y como las alas debían ser estrechas, sólo se podía aumentar la envergadura. Pero un ala no se puede hacer indefinidamente larga, porque tiene que haber una estructura que evite que pierda su forma. ¿Solución? Pues partir el ala en dos. De esta manera se consigue más sustentación neta que con un ala única de igual envergadura, y a pesar de que la influencia de un ala sobre la otra aumenta bastante la resistencia aerodinámica, el balance final es positivo, y la configuración en biplano compensa frente al ala única. A veces los humanos utilizaban hasta tres planos (en el famoso Fokker Dr. I del Barón Rojo, por ejemplo), porque reduciendo la envergadura se conseguía mayor maniobrabilidad.

Seguro que os habéis fijado en los cables cruzados que suele haber entre los dos planos del ala en los primeros biplanos de los humanos. Cuando el avión está en tierra, el peso de las alas tira de ellas hacia abajo, lo que hace que los cables que van del encastre del ala superior a la punta del ala inferior estén en tensión, y los que los cruzan no soporten cargas. En vuelo, la sustentación tira de las alas hacia arriba y el efecto es contrario, invirtiéndose los papeles de los cables. Junto con las vigas verticales entre ambos planos contribuyen a hacer que este tipo de construcción sea bastante robusta, por lo que estructuralmente tiene muchas ventajas, sobre todo en los años en los que aún no se había avanzado demasiado en el tema de las estructuras ligeras.

Sin embargo, el perfeccionamiento de los perfiles hizo posible reducir la superficie necesaria en las alas, y, cuando se consiguió reforzar la estructura lo suficiente como para que soportara las cargas de vuelo, los biplanos clásicos pasaron a mejor vida. Hoy día siguen haciéndose biplanos y triplanos, pero ya no tienen prácticamente nada que ver con los de aquella época. Ahora están diseñados para beneficiarse de la sustentación extra que proporcionan todas las superficies, minimizando los problemas de interferencia entre unas y otras al no colocarlas en la misma vertical, algo que antiguamente era casi obligatorio por cuestiones estructurales (en la imagen, un Rutan Proteus en vuelo). Al colocar las alas en tándem, la estela de la que va por delante suele afectar a la que está detrás, pero un buen diseño puede hacer que el efecto sea mínimo.

Los perfiles aerodinámicos son tan importantes para un ala como las alas lo son para un avión. La forma del perfil es determinante para el coeficiente de sustentación (ya explicamos en otra ocasión cómo influyen las distintas geometrías en él). Y, al igual que con la planta de las alas, los humanos descubrieron que la forma del perfil debía cambiar con el régimen de vuelo. En vuelo subsónico funcionan de maravilla los perfiles de borde de ataque redondeado y de cierto grosor (en contra de lo que pensaban los humanos al principio, es decir, que el grosor sólo aumentaba la resistencia), con una línea de curvatura media convexa. Al aumentar el grosor del perfil consigue retrasarse la entrada en pérdida, y además puede hacerse un ala más rígida que ya no necesita cables que la sujeten, lo que reduce la resistencia global del avión. El Fokker Dr.1 fue el primer avión diseñado siguiendo estas directrices, y supuso una revolución en el mundo de la aeronáutica.

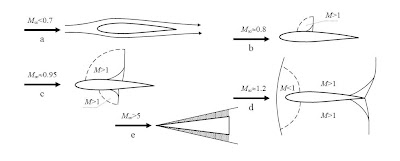

Sin embargo, los humanos se encontraron de nuevo con graves problemas al acercarse al transónico. En un perfil de curvatura convexa (positiva), y a velocidades subsónicas de cierta magnitud, se forma una onda de choque en el extradós (la velocidad a la que esto ocurre se denomina Mach crítico) que hace que la eficiencia del perfil caiga en picado. Tras muchos experimentos se dieron cuenta de que, si le daban la vuelta al perfil, la eficiencia era mucho mejor. Por desgracia, los pilotos encontraron inaceptable la idea de que para poder volar en esas condiciones tenían que hacerlo del revés (no me explico por qué). Y como en vuelo a baja velocidad estos perfiles tenían una eficiencia muy pobre, la idea fue desechada.

Hasta que llegó Whitcomb con su perfil supercrítico, claro, que, a grosso modo, era un perfil convencional invertido con el borde de salida modificado para aumentar la sustentación y el radio del borde de ataque más grande. Este perfil no sólo tiene muy buenas características en el transónico, ya que la onda de choque se forma a velocidades más altas, más cerca del borde de salida y es más débil; sino que además proporciona alta sustentación a bajas velocidades debido al gran radio de su borde de ataque. Hoy en día prácticamente todos los reactores grandes tienen perfiles supercríticos, y gracias a ellos el vuelo a Mach 0,8 de los aviones comerciales es económicamente viable.

En régimen supersónico un perfil se encuentra con el mismo problema que un ala: se forma una onda de choque por delante de su borde de ataque. Y hay dos formas de enfrentarse a ello. Ya hablamos antes de la primera: hacer las alas en flecha, de manera que pueden volar con un perfil subsónico sin problemas. O bien, utilizar lo que se llama un perfil supersónico, y no hacer las alas en flecha. Los perfiles supersónicos tienen los bordes afilados (tanto, en algunos casos, que son necesarias protecciones cuando el avión está en tierra para que nadie se corte con ellos), y son más gruesos en el centro. Esta geometría disminuye mucho la resistencia en supersónico, pero produce muy poca sustentación a baja velocidad, por lo que es necesario aterrizar y despegar a velocidades muy elevadas (es decir, peligrosas).

El F-104 Starfighter está diseñado de esta manera, con alas cortas y sin flecha, más al estilo de los misiles que de los aviones. Las altas velocidades de aterrizaje y despegue se cobraron la vida de muchos pilotos, y los humanos, que a veces incluso tienen sentido del humor, solían decir que la forma más barata de conseguir un Starfighter era comprar un terreno y, simplemente, esperar.

Y luego hay humanos que se extrañan de que pongamos en duda su inteligencia.

Más información sobre perfiles supersónicos aquí. Y aquí podéis leer la evolución hasta el perfil supercrítico, contada por uno de los ingenieros de la NACA (actualmente la NASA) implicados en ella.

La foto de la estructura del ala de biplano es propiedad de Max Haynes.